Héritage créole et design : 10 ans de création contemporaine par dach&zephir

- Juliette Sebille

- 9 oct. 2024

- 7 min de lecture

COMMENT TRANSMETTRE DES SAVOIR-FAIRE ARTISANAUX OUBLIÉS, ISSUS DE TRADITIONS ORALES ? COMMENT RETISSER LES LIENS ENTRE LA MÉTROPOLE ET SES TERRITOIRES ULTRAMARINS, POUR FAIRE ÉMERGER UNE CRÉATION PLUS ÉQUITABLE ET INCLUSIVE ?

À TRAVERS LE DESIGN, LE STUDIO DACH&ZEPHIR CÉLÈBRE L’ART DE VIVRE CRÉOLE SOUS TOUTES SES FORMES ET LIVRE UNE RÉFLEXION CONSTRUCTIVE SUR L’INTERPÉNÉTRATION DES CULTURES ET LA DIVERSITÉ DU MONDE.

Bien que 6 000 km séparent Pointe-à-Pitre de Paris, c'est à l'École nationale des arts décoratifs que Dimitri Zephir et Florian Dach se sont rencontrés pour former le studio éponyme dach&zephir. Chercheurs-auteurs, le duo de designers français s’inscrit dans une démarche singulière de valorisation et de transmission des histoires et cultures créoles par le design. Ils s’intéressent aux savoir-faire oubliés des Antilles, qu’ils réinterprètent à travers des créations contemporaines, allant de l’édition d’objets aux ateliers destinés aux jeunes publics. Depuis 2015, chacun de leurs projets, étroitement mené sur le terrain, associe artisans, manufactures, industriels et institutions afin de faire émerger un design créole dont les modalités de conception et de diffusion embrassent la réalité des territoires ultramarins.

L’œuvre de dach&zephir trouve aujourd'hui un écho sur la scène européenne. Jusqu’au 5 janvier 2025, la Cité du design de Saint-Étienne rassemble le fruit de leurs aventures créatives dans une exposition et un ouvrage monographiques, incluant une série de pièces encore jamais présentées au public. Extraits choisis.

Simé green ou l’émergence d’un design créole

Dans une scénographie inspirée des maisons des Antilles, animée par le chant des hylodes, l'exposition consacrée aux designers Florian Dach et Dimitri Zephir met en lumière leur travail unique, marqué par une exploration profonde de la culture et de l’histoire des Antilles. Le titre même de la présentation, « Simé green » ou « Semer des graines », joue sur un double sens : il évoque à la fois le lien intime entre les Antilles et la nature (la faune, la flore, les semences) et une réflexion globale sur la transmission culturelle.

En dix années de recherches, le duo a réussi à inscrire l’histoire des Antilles dans une perspective plus large, celle de la création artistique française. En réinvestissant des symboles négligés du patrimoine créole avec une esthétique contemporaine, ils révèlent le potentiel narratif de cet héritage. « Semer des graines » — au sens de cultiver la mémoire et l’imaginaire de ces îles à travers le design — engage une réflexion sur les enjeux environnementaux et économiques qui imprègnent cette région. Les différents projets, alternant objets, mobilier, ouvrages et collages, reflètent leur volonté de dynamiser les filières locales en développant des modèles de conception responsables.

Tiban, pour les intérieurs d’aujourd’hui

Objet emblématique de l’histoire des Antilles, le banc en bois qui appartenait aux esclaves est profondément ancré dans la mémoire créole. Ce meuble d’aspect rudimentaire, fabriqué à partir de matériaux récupérés, était non seulement un outil fonctionnel, mais aussi un symbole de résistance et de survie. Dans un contexte où les esclaves n’avaient pas le droit de posséder des biens, le banc représentait un rare espace d’autonomie. Ils produisaient eux-mêmes cet objet sans réelles ressources, si ce n’est du bois récupéré, comme le plancher des maisons.

En 2015, Florian Dach et Dimitri Zephir ont été approchés par Tiban.fr, un éditeur antillais avec un projet ambitieux : réactiver la filière bois des Antilles, qui subit les effets de la mondialisation. Cette initiative vise non seulement à stimuler l’économie locale autour du bois, mais aussi à faire revivre des typologies d’objets traditionnels du paysage créole. En résulte des objets entièrement conçus aux Antilles, de la coupe du bois à la réalisation finale, tels que le banc Tiban ou les luminaires Pòpòt.

Dach&Zephir s’est alors rapproché de l’entreprise Fibandco, basée en Martinique. Ensemble, ils ont développé un matériau unique, naturel et local : le placage décoratif en bananier. Le processus consiste à découper le tronc du bananier en fines lamelles, puis à les superposer et les presser à chaud pour les coller. À la fois écologique et esthétique, ce placage, d'abord utilisé pour des tables et des chaises, a été affiné pour permettre la création d'éléments en 3D, élargissant ainsi les possibilités de design.

Tiban est ainsi devenue la première maison d’édition aux Antilles, un jalon important dans la réactivation du savoir-faire local et de la production artisanale, honorant le riche héritage des territoires créolisés.

Pòpòt, 2017. Applique murale, placage de bananier et aluminium, dach&zephir pour l’éditeur TIBAN. Photo © Pierre Grasset.

Tiban, 2015. Assise en poirier naturel teinté « vétiver », dach&sephir pour l’éditeur TIBAN.

Salako, chapeau bas l’artisanat

À plus de 60 ans, Camille Beaujour, est l’un des derniers artisans vanniers que dach&zephir a rencontré sur l’archipel des Saintes. Il voue une véritable passion pour le chapeau Salako qu’il fabrique depuis ses 15 ans, une tradition transmise de père en fils depuis trois générations. Ce chapeau aux larges bords, était autrefois utilisé par les nombreux pêcheurs guadeloupéens pour se protéger du soleil et de la pluie. Ils en confectionnaient beaucoup, mais aujourd’hui, on ne pêche plus de la même façon et c’est devenu un objet patrimonial purement décoratif. De plus, la raréfaction de certaines fibres locales, menace la survie de cet artisanat.

Face à ces défis, dach&zephir a mis en place un protocole de co-création né de discussions approfondies avec les artisans. Bien que l’avenir de leur savoir-faire soit incertain, ils sont ouverts à l’idée d’adapter leurs pratiques, notamment par l’utilisation de matériaux alternatifs. Leurs échanges ont mis en lumière les problématiques d’approvisionnement, de teinture, de coupe ou de finition. Le protocole répond donc à la nécessité de préserver une technique traditionnelle, tout en permettant l’introduction de cuir à tannage végétal, d’aluminium, ou de fils de laiton pour assurer sa pérennité. L'objectif étant d’ouvrir de nouvelles perspectives pour ce métier.

Salako, 2023, lampe, aluminium, fils de nylon et LED. Pièce réalisée en collaboration avec Camille Beaujour, artisan vannier, dans le cadre du programme de soutien aux créateurs Mondes Nouveaux porté par le ministère de la Culture. Photo © Pierre Grasset.

Éritaj Kontré : la rencontre entre faïence et vannerie

Ce projet fait écho à une collaboration avec un artisan vannier de Guadeloupe, Gérard Ako, et la faïencerie Georges, manufacture de céramique basée à Nevers. Ce fut l’une des premières collections d’objets du duo dach&zephir, fusionnant vannerie et céramique. L'idée centrale était de revisiter les motifs traditionnels en émail, en remplaçant les scènes de vie françaises par des scènes de vie créoles, tout en célébrant l'économie locale, comme la fibre de cocotier et la noix de coco.

Éritaj Kontré, 2015. Décoration murale en faïence peinte à la main par la faïencerie Georges à Nevers et feuille de cocotier tressée par l’artisan vannier guadeloupéen Gérard Ako.

Machann Pannié, l’art de la vannerie entre Antilles et France hexagonale

La vannerie est un savoir-faire ancestral qui traverse toutes les civilisations, et la Caraïbe ne fait pas exception. Transmis aux communautés créoles par le peuple indigène caraïbe, il prend racine dans chaque foyer, où l’on fabrique ces objets utilitaires pour transporter, couvrir et protéger. En métropole, la vannerie est reconnue comme un métier d’art, avec des formations dédiées mais en Guadeloupe et en Martinique, elle est souvent reléguée à un statut de « petit métier », pratiqué en parallèle d’une autre activité. Sans structuration de cette activité ni documentation, le savoir s’est perdu avec la montée du consumérisme et des produits d’importations.

Réduite à l’image des « marchands de paniers », la vannerie des Antilles englobe pourtant une multitude de techniques et de fibres travaillées telles que le bakoua, le bambou, la feuille de cocotier, l’aroman ou encore le cachibou… L’ambition du projet Machann Pannié était de la replacer sur un pied d’égalité, de faire dialoguer les artisans de l’hexagone et des Antilles pour revisiter ces techniques et ces objets en les observant sous un angle nouveau. « Nous savions que les artisans vanniers de l’hexagone seraient tout à fait capables de réaliser ces paniers, mais les techniques de coupe, de teinture et de tressage, elles, restent uniques et spécifiques à chaque territoire. C’est dans ces subtilités que réside toute la richesse du projet ».

Pannyé entrelacs en osier brut, réinterprétation d’une archive de vannerie en collaboration avec Valérie Testu (France), 2023.

Pannyé ot, réinterprétation d’une hotte en lattes de noisetier et osier décortiqué, fond oblong en frêne en collaboration avec François Desplanches (France), 2023.

Projet de recherche Machann Panié, lauréat du Fonds Régional pour les Talents Émergents (FoRTE) de la région Île de France et du Fonds de production artistique Enowe-Artagon (ENSCI – Les Ateliers), clôturé par une exposition de 34 créations à la DS Galerie lors de la Paris Design Week en septembre 2023.

Fèy bannann, hommage aux us et coutumes

Produit dans la cadre d’une commande publique du Centre National des arts plastiques (CNAP), le vase Fèy bannann fait directement référence aux coutumes de confection des costumes de carnaval, une tradition vivante aux Antilles. En s’inspirant de la culture du masque, associée à des figures mythologiques qui peuplent les forêts antillaises, le vase joue sur l’idée de transformation et de mystère, thèmes récurrents dans les rituels et croyances locales. La pièce centrale, réalisée en terre cuite tournée, est dissimulée par des feuilles de bananier soigneusement stylisées, hautement symboliques de l’île. La mise en œuvre du vase repose sur un principe d’assemblage mécanique, un savoir-faire ancestral pratiqué par une poignée d’artisans des îles et des matériaux locaux et abondants, soulignant l’importance de la souveraineté des ressources dans un environnement insulaire.

Fèy bannann, collection de vases Péyi, 2024, créée dans le cadre d’une commande publique du Centre national des arts plastiques (CNAP).

Légendes photos à la une

Pannyé entrelacs en osier brut, réinterprétation d’une archive de vannerie en collaboration avec Valérie Testu (France), 2023.

Manman dlo (la « déesse de l'eau » de la Martinique), 2018. Cruche en faïence, socle circulaire en marbre, bracelet en osier karaïb, fabriqué en Martinique selon une technique locale, collier en grèn job, grains sauvages des régions tropicales ; et gobelet en plastique importé d'Europe.

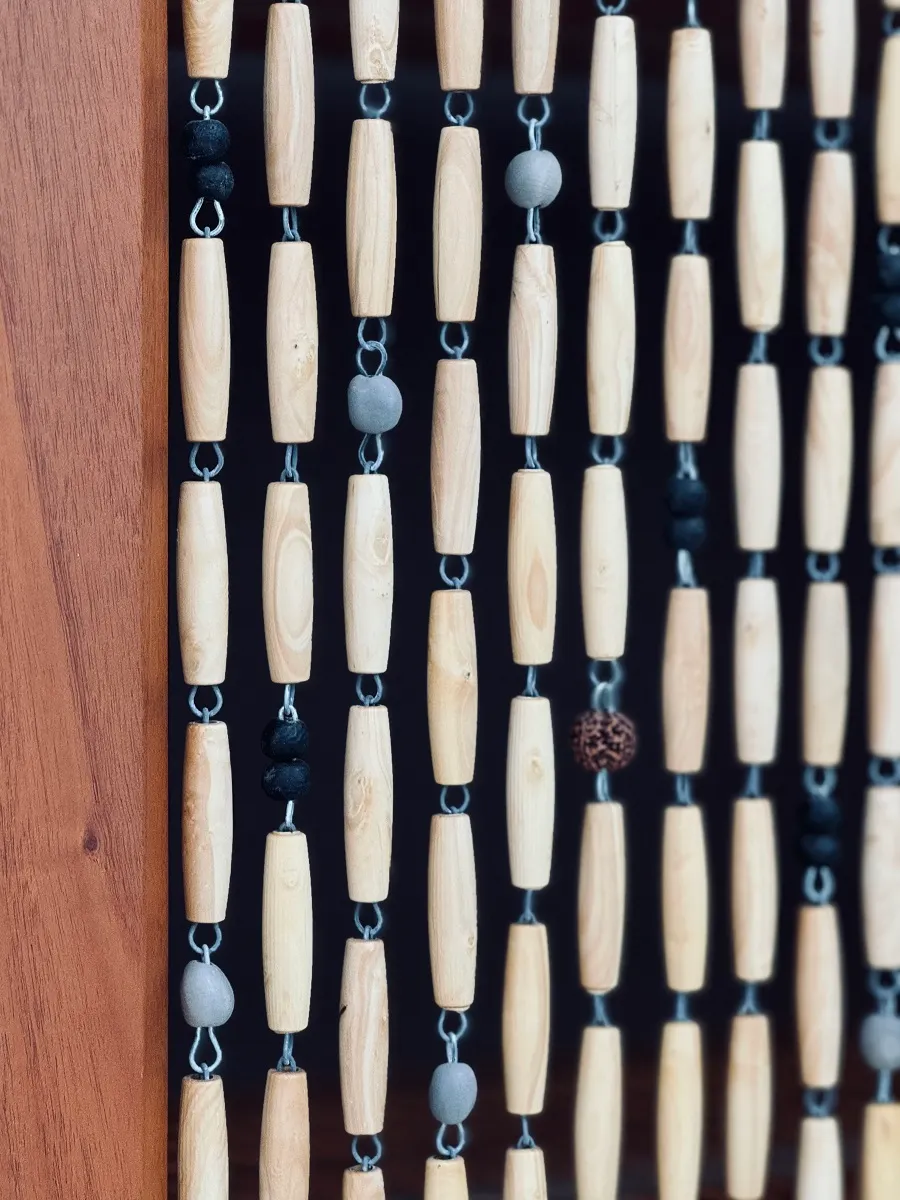

Perlé, 2024. Rideau de l’étagère en perles de buis, savonnettes, larmes de shiva et caniques. Pièce réalisée entre Avignon et la Guadeloupe avec le concours des cultivateurs de graines des Antilles, Philippe Alexis et Rudy Denim, Bernard Uger, ébéniste, et Maison 1909, manufacture de rideaux en perles de buis, dans le cadre du programme de soutien aux créateurs Mondes Nouveaux porté par le ministère de la Culture.

Balizié, 2024, objet décoratif en laiton vieilli et travertin représentant la fleur sauvage de Guadeloupe. Dach&Zephir pour l’éditeur américain CB2. Collection « Sonjé Karayib » « Souviens-toi de la Caraïbe », lauréate du FD100 décerné par le French Design by VIA.

La scénographie de l’exposition simé green à la Cité du design convoque l’imaginaire des maisons créoles.

Pannié golèt, réinterprétation d’un panier à mangues traditionnel des Caraïbes.

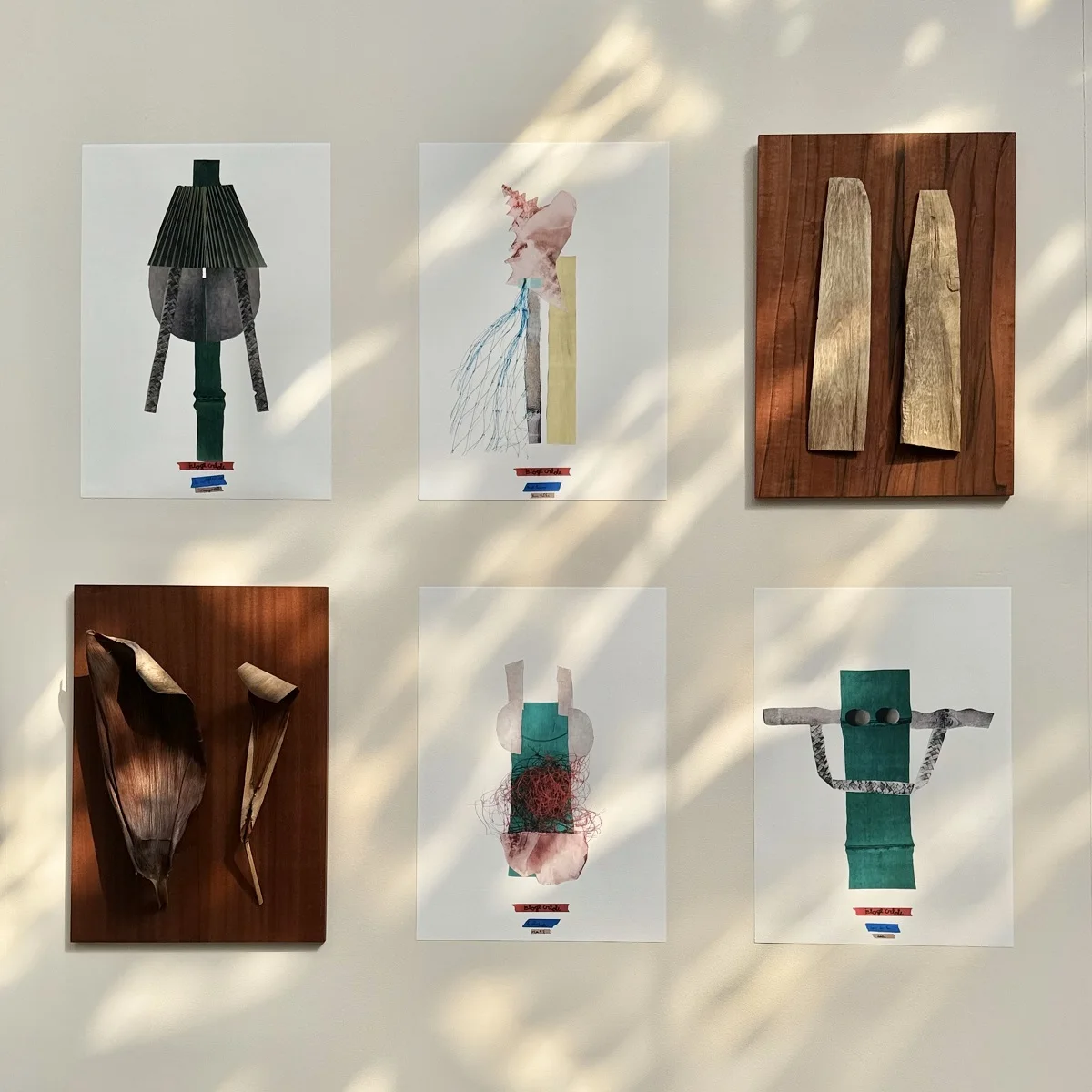

Collages autour de l'imagerie créole.

Bèsé, 2024, rocking chair, Dach&Zephir pour l’éditeur américain CB2. Collection « Sonjé Karayib » « Souviens-toi de la Caraïbe », lauréate du FD100 décerné par le French Design by VIA.

Porte réalisée par un tailleur d’essentes traditionnelles, qui habillaient et isolaient les murs, pignons et toitures des maisons antillaises jusqu’aux années 60.

••

Rédaction © Juliette Sebille